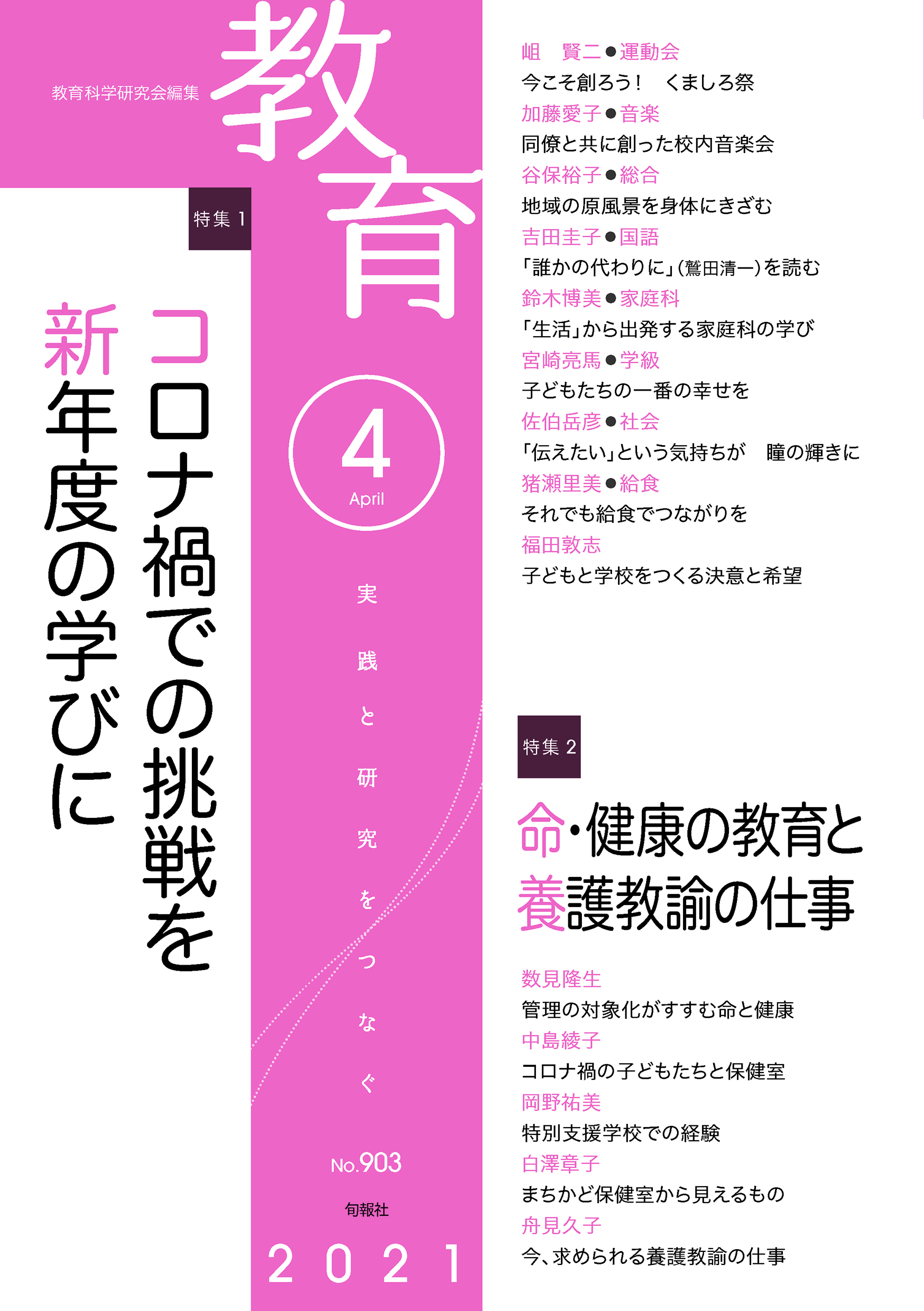

月刊誌『教育』 2021年4月号

- 特集1

- コロナ禍での挑戦を新年度の学びに

- 特集2

- 命・健康の教育と養護教諭の仕事

定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。

*定期購読のおすすめ*

定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB

目次

特集1 コロナ禍での挑戦を新年度の学びに

特集2 命・健康の教育と養護教諭の仕事

シリーズ

特集 とびら

【特集1】