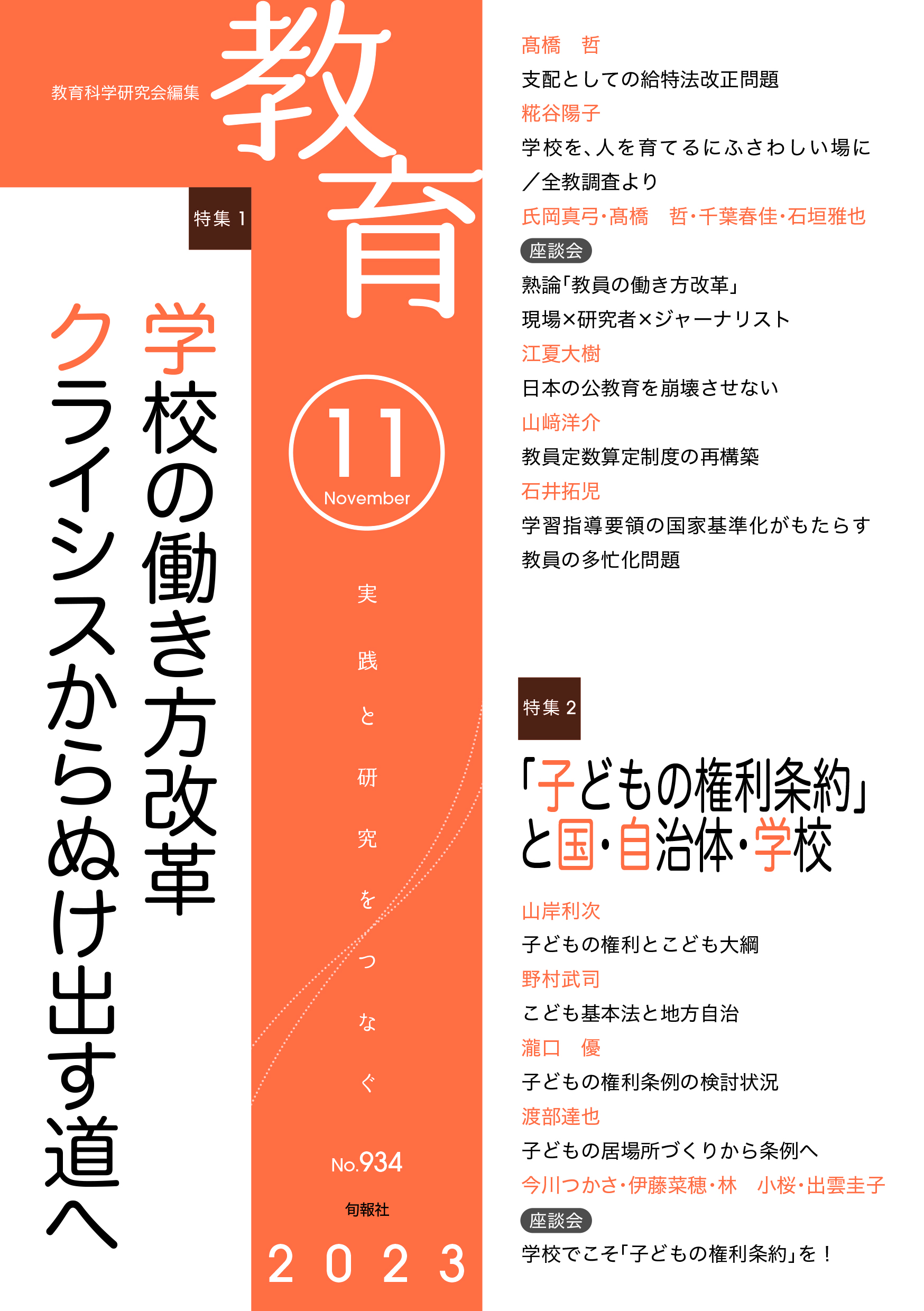

月刊誌『教育』 2023年11月号

- 特集1

- 学校の働き方改革 クライシスからぬけ出す道へ

- 特集2

- 「子どもの権利条約」と国・自治体・学校ーーこども基本法・こども家庭庁始動の中で

定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。

*定期購読のおすすめ*

定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB

目次

特集1 学校の働き方改革 クライシスからぬけ出す道へ

特集2 「子どもの権利条約」と国・自治体・学校ーーこども基本法・こども家庭庁始動の中で

シリーズ

特集 とびら

【特集1】