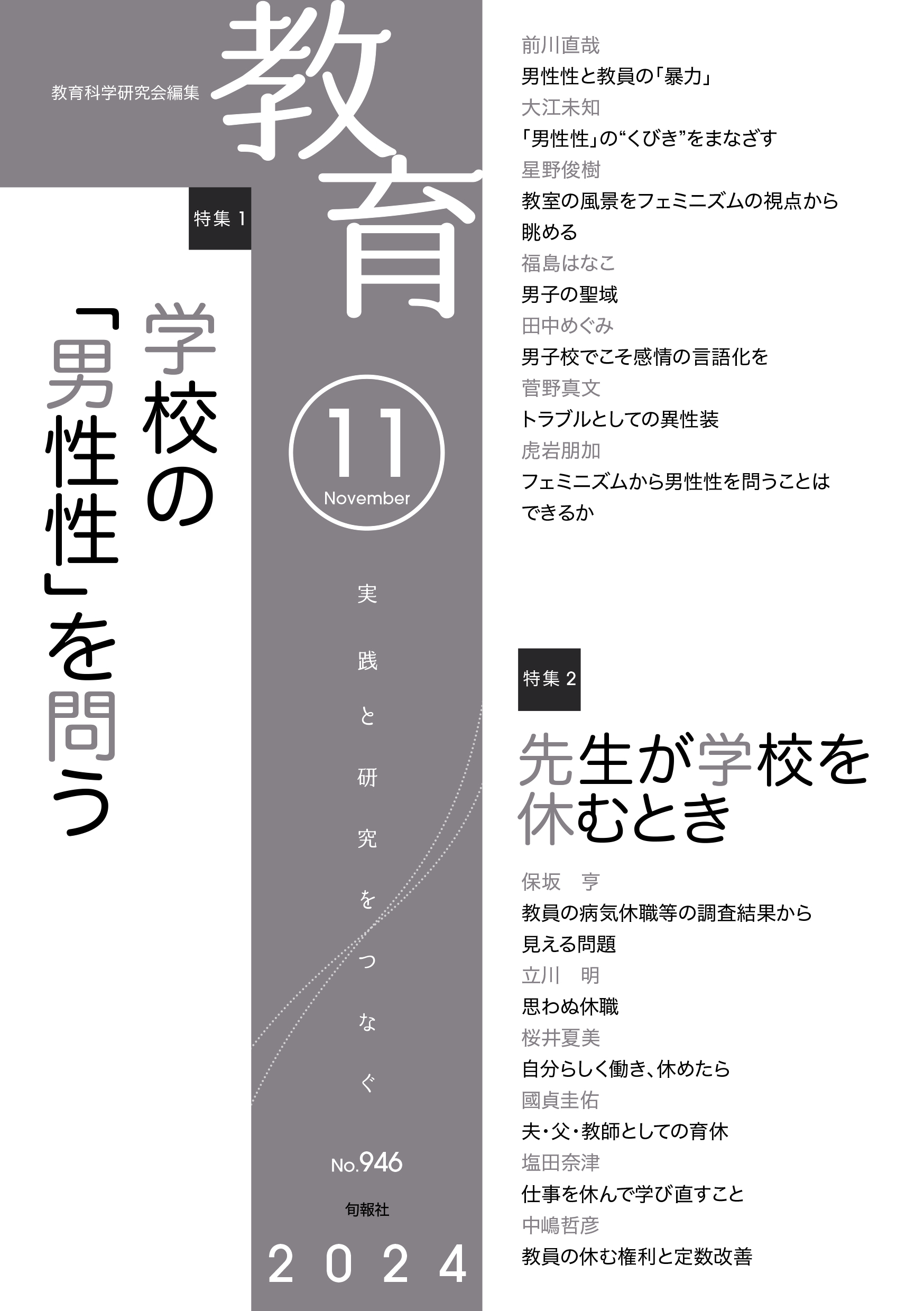

月刊誌『教育』 2024年11月号

- 特集1

- 学校の「男性性」を問う

- 特集2

- 先生が学校を休むとき

定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。

*定期購読のおすすめ*

定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB

目次

特集1 学校の「男性性」を問う

特集2 先生が学校を休むとき

シリーズ

特集 とびら

【特集1】